カルプ文字:手切りの3大メリット

カルプ文字の製作方法には大きく言って2つあります。①ルーターカットと②スクローラーによる手切り(以後:手切り)です。リアルサインでは手切りを採用しています。その理由は、手切りでないとデーター通り正確にカットできないからです。手切りのメリットを詳しく説明します。

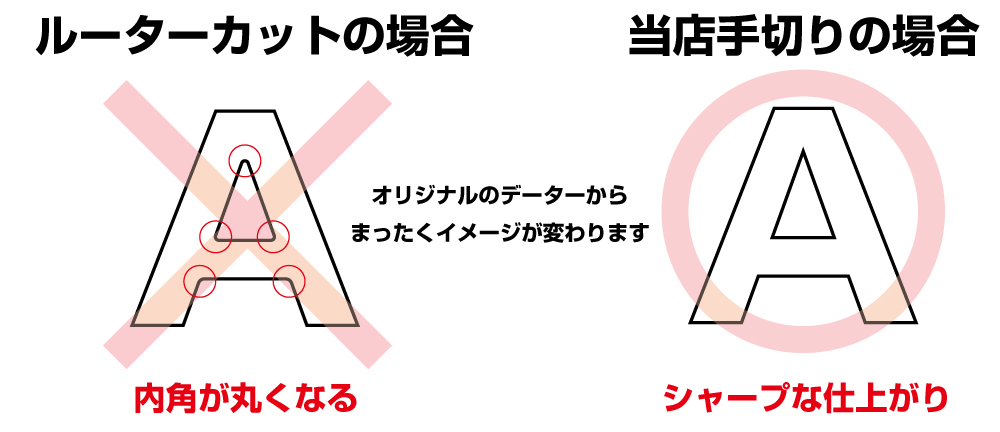

鋭角の入隅までキレイに切れるのでロゴなどのイメージを大切にするデーターでもそのままカットできる

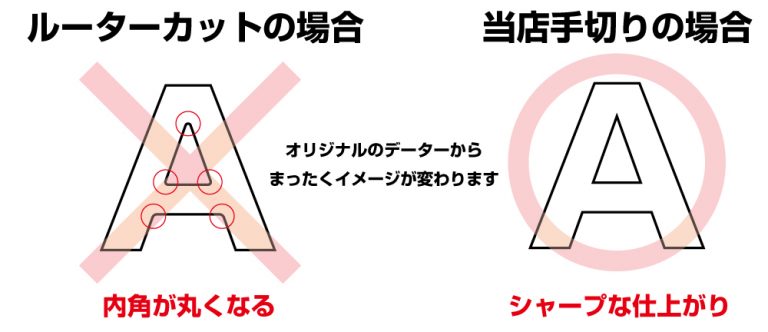

以下の図をご覧ください。

ここでは「内角」と表現していますが「入隅」という事もあります。要するに内側の角(かど)ですね。ルーターカットでは半径3mm〜6mm程度の大きなRがついてしまいます。ロゴや漢字の場合悲惨なことになります(汗

一方手切りの場合、スクローラーというミシン鋸の機械を使って職人が手切りしますので鋭角の入隅までキレイに切れます。

曖昧なデーターでも人間の感覚で補正して切ることができる

カルプ文字の製作にはデーターが必要です。それは手切りの場合もルーターカットの場合でも同じです。

ルーターカットの場合は、すべてコンピューター制御ですのでデーターの指示に従って切ります。手切りの場合もデーターをプロッターで書き出して原稿にします。

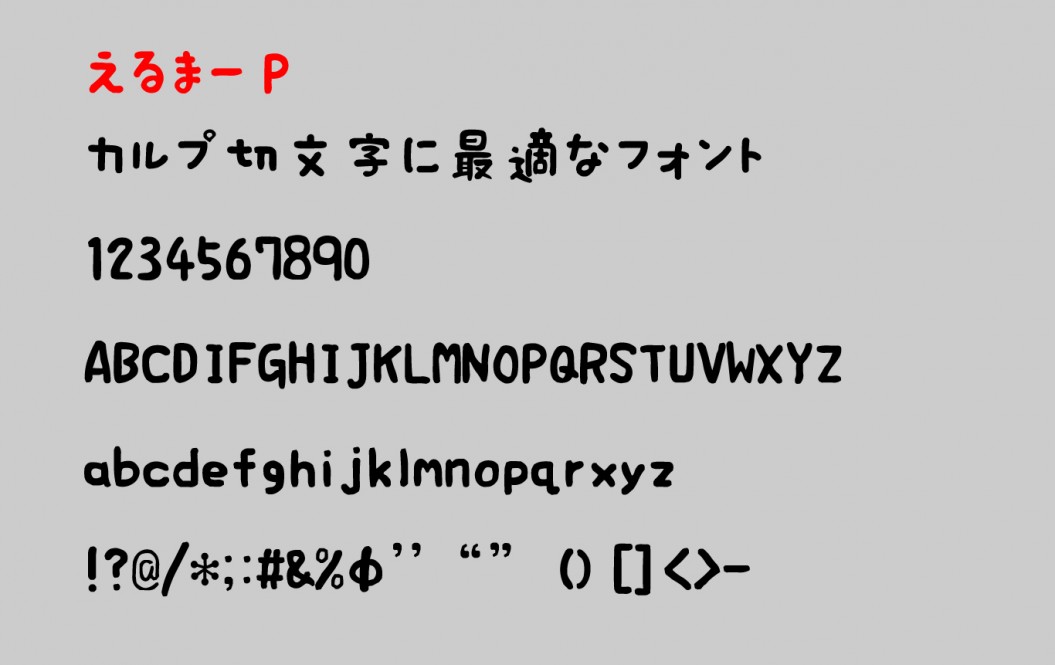

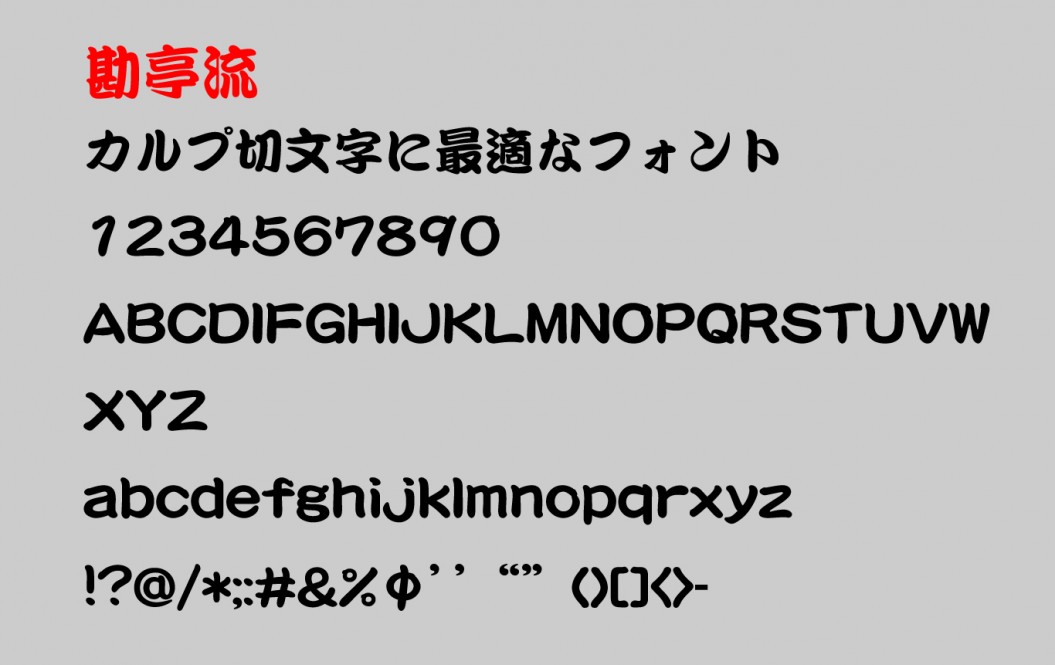

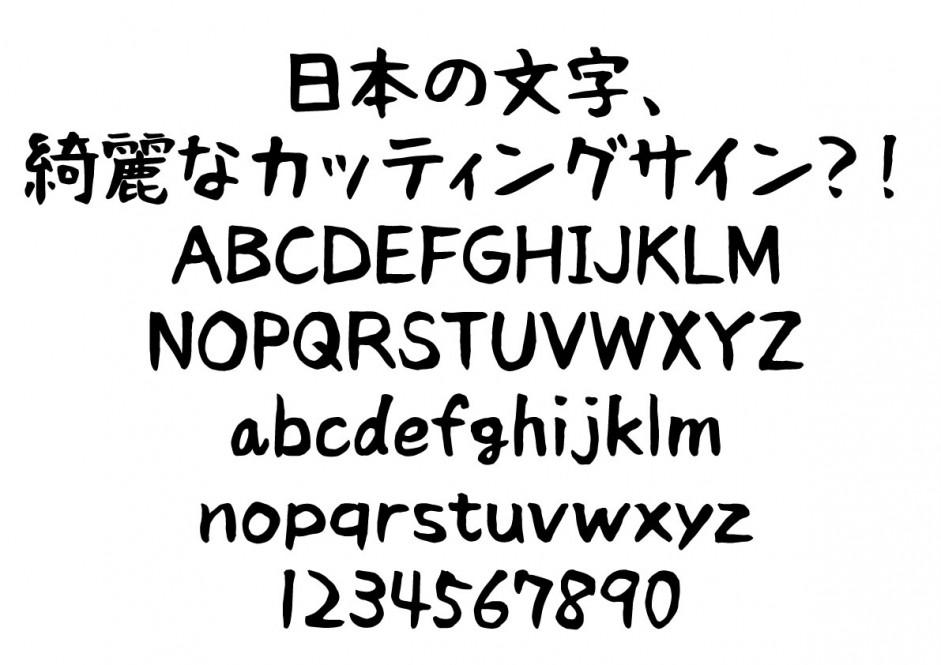

ただ、実際にはその元となるデーターにミスがあったり、補正が必要な場合がります。例えば、筆文字で書いたようなデーターです。つまり、カスレやハネといったものはそのままカットすると商品上問題がある場合があります。

ちょっと分かりにくいかもしれませんね。つまり、左図のような文字はルーターカットではお手上げです。

ちょっと分かりにくいかもしれませんね。つまり、左図のような文字はルーターカットではお手上げです。

手切りなら適当に感じよく切れるのです!

何故かというと、カルプ材は細すぎる線は素材がもたないのでカット不可なのです。手切りならそれをうまくいくように感覚的に調整しながらカットできるのです。

要するに…

ってことです。

コストがかからないので商品価格も安い

ルーターカットは高額な機械(数百万円)を導入する必要がありかなりの設備投資になります。それは当然カルプ文字の商品価格に反映されてきます。オペレーターの人件費もかかりますね。

一方手切りの場合は、スクローラー1台(数万円)あればOKです。あとは、職人の技術でやっているわけなので、ほとんど設備投資はないに等しいです。だからカルプ文字は手切りが品質もよく安いのです。

手切りのデメリット

とは言え、手切りにもデメリットがあります。それはズバリ「職人の育成に時間がかかる」ということです。

リアルサインでも何度か職人を養成しようと頑張りましたが、切らせてみるとこれがまた悲惨なことになります(笑

商品にできるカルプ文字を切れるまでには数年の修行期間が必要です。(これが一番の悩み)職人がいなくなればいずれは機械に取って代わられるのでしょうね。。。

でもワシはまだまだ頑張りますよー

でもワシはまだまだ頑張りますよー

あと10年ぐらいは良いカルプ文字をお届けしますからに。

よろしくお願いします!

まとめ

結論として、やはりカルプ文字は手切りでないとダメです。手切りのカルプ文字が機械化時代でも生き残っているのはまだまだ機械の性能が追いついていないからなんですね。

板(=平看板)は、アルミ複合板にカラーシート(マーキングフィルム|カッティングシート)を貼るか、インクジェット出力シート(屋外対応の印刷したシート)を貼って仕上げるかの2種類です。

板(=平看板)は、アルミ複合板にカラーシート(マーキングフィルム|カッティングシート)を貼るか、インクジェット出力シート(屋外対応の印刷したシート)を貼って仕上げるかの2種類です。

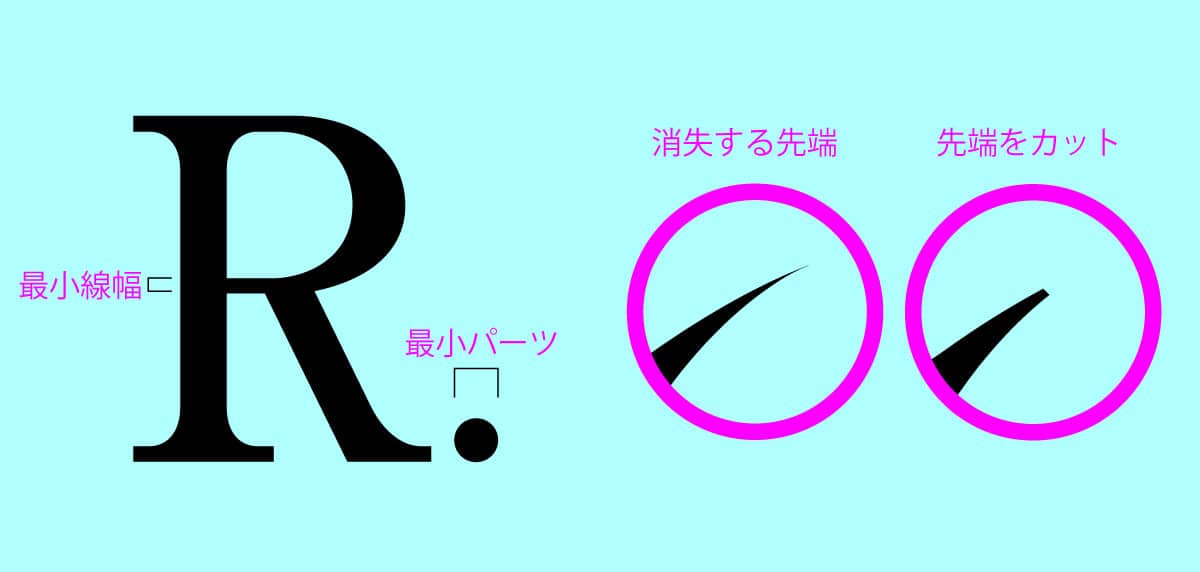

ピリオドや文字のパーツ、文字の線幅は

ピリオドや文字のパーツ、文字の線幅は

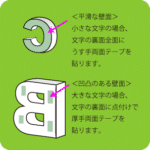

文字の裏面に両面テープを仕込みます。小さな文字の場合や取付ける壁面がフラットな場合、うす手両面テープを貼ります。大きな文字の場合や取付ける壁面が凹凸な場合、点付けで厚手両面テープを貼ります。

文字の裏面に両面テープを仕込みます。小さな文字の場合や取付ける壁面がフラットな場合、うす手両面テープを貼ります。大きな文字の場合や取付ける壁面が凹凸な場合、点付けで厚手両面テープを貼ります。 取付け位置のアタリをつけるために原寸大のペン書き原稿を商品に標準で添付しています。

取付け位置のアタリをつけるために原寸大のペン書き原稿を商品に標準で添付しています。